Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert Innovation: Auf der Hannover Messe 2025 wurde das Potenzial der deutschen und internationalen Forschungslandschaft deutlich.

Zahlreiche vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekte und Initiativen präsentierten sich auf der diesjährigen Hannover Messe. Cem Özdemir, Bundesminister für Bildung und Forschung, zeigte sich begeistert von den richtungsweisenden Forschungsergebnissen und der Kreativität: „So schaffen wir die Innovationen, die uns weiterhin technologisch unabhängig machen, uns die Märkte von morgen und damit Arbeitsplätze sichern.“ Im Mittelpunkt des Messeauftritts des BMBF standen Projekte zu den Schwerpunktthemen „Zukunft der Wertschöpfung“, „Zukunftstechnologien“ und „Zukunftsenergie“.

„Energizing a sustainable industry“: Das diesjährige Motto der Hannover Messe, Nachhaltigkeit voranzutreiben, ist Bundesforschungsminister Cem Özdemir ein besonderes Anliegen. Am Stand des BMBF wurde deutlich, wie wichtig und wie erfolgreich die Forschungsförderung für eine nachhaltigere Wirtschaft ist.

Die „Jugend forscht“-Bundessieger Mathematik/Informatik 2024, Alexander Reimer und Matteo Friedrich, präsentierten ihr Modell, mit dem neuronale Netzwerke visualisiert werden können. Sie haben dieses neue Forschungsgebiet mit ihrem innovativen Vorgehen bereichert: Dazu haben sie ein mechanisches Netzwerk aus Prototypen adaptiver Federn entwickelt und mit Simulationen mechanischer Netzwerke am Computer ergänzt. Mit lernfähigen Materialien, die sich ihrer Umwelt von alleine anpassen – zum Beispiel für Flugzeugtragflächen – haben sie bereits mögliche Anwendungsgebiete im Blick.

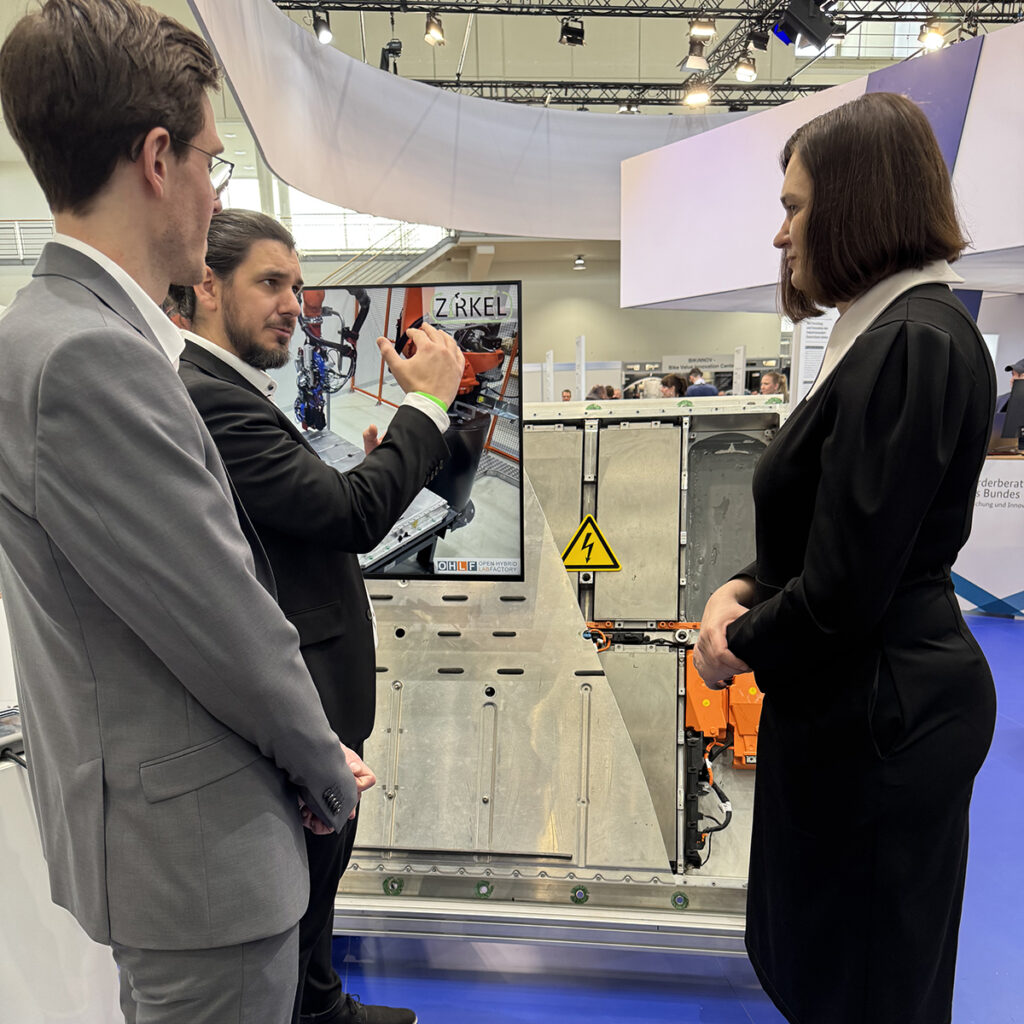

Im Schwerpunktthema „Zukunft der Wertschöpfung“ begeisterten die Forschungsprojekte „Zirkuläre Produktion für hochintegrierte Komponenten der Elektromobilität (ZIRKEL)“ und „Effiziente und wirtschaftliche kreislauforientierte Demontage und Aufbereitung (EKODA)“ die Gäste der Messe mit ihren Ideen für eine kreislauffähige Wertschöpfung: Die Variantenvielfalt, zum Beispiel von komplexen Batterien für Elektrofahrzeuge, ist für das Recycling eine große Herausforderung. Mithilfe von KI-befähigter Bilderkennung und adaptiver Automatisierungstechnik entwickeln die Forschenden zusammen mit ihren Praxispartnern universelle Demontagetechnologien. So können Materialkreisläufe in Zukunft realisiert werden. Der Live-Demontageprozesses hat gezeigt, wie in Kooperation von Mensch und Maschine rund 70 Prozent der Komponenten wirtschaftlich wiedergewonnen werden konnten.

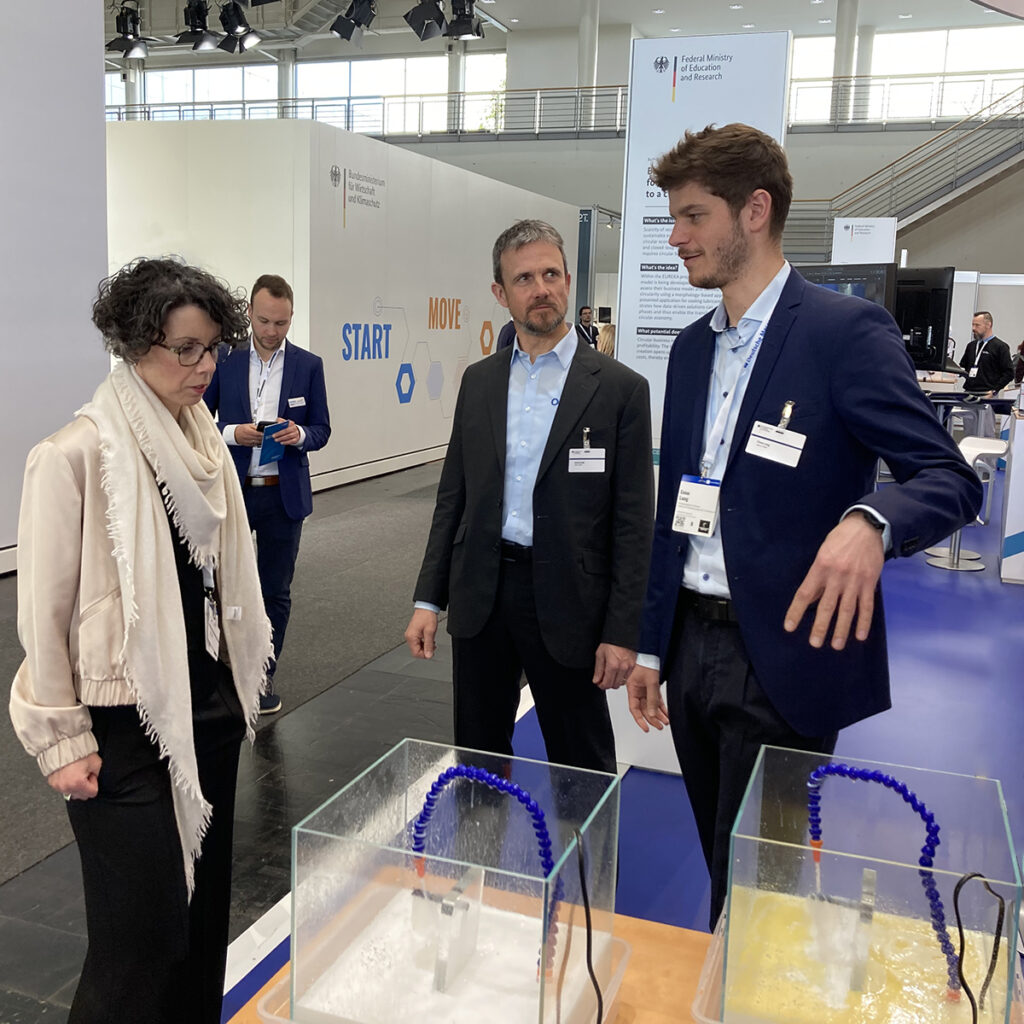

Das EUREKA-Verbundprojekt „Befähigung produzierender Unternehmen zur Umsetzung von Circular Economy durch Nutzung von Daten (BePro-CEND)“ zielt darauf ab, Geschäftsmodelle für eine kreislauffähige Wertschöpfung weiterzuentwickeln. Eine leicht anzuwendende Web-Applikation unterstützt Unternehmen im Bereich des Werkzeugmaschinenbaus dabei, individuelle, digitale Leistungsangebote zu implementieren, die eine durchgängige kreislauffähige Wertschöpfung ermöglichen. Dazu wird das Geschäftsmodell eines Unternehmens in der App bewertet und mit Hilfe eines Baukastenmodells in Richtung kreislauffähige Wertschöpfung weiterentwickelt. So können Geschäftsmodelle und Business-Ökosysteme so weiterentwickelt werden, dass eine verlängerte Nutzungsdauer von Kühlschmierstoffen möglich wird. Eine additive und kontinuierliche Zustandsüberwachung der Kühlschmierstoffe kann deren Qualität (Optimierung von Energieverbrauch, Standzeit und Prozessleistung) aufrechterhalten.

Wie kreislauffähige Wertschöpfung und künstliche Intelligenz integrativ zusammenspielen, präsentierte das „Kompetenzzentrum WIRKsam – Wirtschaftlichen Wandel in der rheinischen Textil- und Kohleregion mit Künstlicher Intelligenz gemeinsam gestalten (WIRKsam)“. Besucherinnen und Besucher konnten interaktiv erleben, wie sich Arbeitsplätze durch unterstützende KI in einem ganzheitlichen und partizipativen Ansatz verändern können. Am Beispiel eines Textilverbundstoffes aus dem Automobilbereich konnten sie anhand einer XR-Brille vergleichend erfahren, wie die Qualitätsüberprüfung mit und ohne Unterstützung durch KI umgesetzt wird und sich mithilfe der KI verbessern lässt. Außerdem wurde in einem zweiten Exponat eine Unterstützung durch KI-Auswertung von Sensorikdaten bei der Mülltrennung mittels Gamification-Ansatz präsentiert.

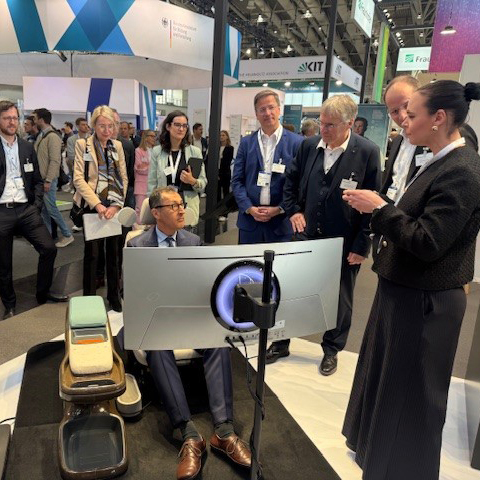

Zum Thema „Zukunftstechnologien“ präsentierte das Forschungsprojekt „Erfolgreiche digitale Zwillinge: Datengetriebenes Lernen robotischer Assistenten durch generische KI-Plattform (aiRobot)“ die Entwicklung einer simulationsgestützten Trainingsplattform für intelligente Fertigungsroboter. Der 3D-gedruckte humanoide Roboter Pip begrüßte die Besucherinnen und Besucher des Messestands als „lebhaftes“ Beispiel für eine einfache Möglichkeit der Gestenprogrammierung. Die „As-a-Service“-Lösung richtet sich mit seinem No-Code-Ansatz insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Auch der Zugang zu MINT-Arbeitsfeldern kann so attraktiver werden, da die Fachkräfte von Aufgaben, die nicht durch einen Menschen ausgeführt werden müssen, entlastet werden.

Möglichkeiten für die Zukunft der Wertschöpfung aus der Welt der Quantentechnologie zeigte das Projekt „Europäisches Quantencomputing für Exascale-HPC (QExa)“. Die Kombination von Quantencomputern und High-Performance-Computern ermöglicht eine neue Qualität an Datenverarbeitungen. Die Systeme können zukünftig beispielsweise zur Optimierung von Lieferketten, für Bildanalysen in der Medizin als auch für Simulationen zum Einsatz kommen.

Das Forschungsprojekt „Zuverlässige und adaptive 6G-Netzkonzepte für die Teleoperation latenzkritischer Robotikapplikationen (6GEM)“ forscht zum Einsatz von Kommunikationstechnologie. Eine der Herausforderungen zukünftiger Netztechnologien ist die durchgängige Gewährleistung niedriger Verzögerungszeiten (sog. Latenzen) bei gleichzeitiger Bereitstellung hoher Datenraten. Durch KI-basierte und effizienzsteigender Methoden gelingt es, in herausfordernden Industrieumgebungen oder Krisengebieten robuste Netze zu gewährleisten: Auftretende Funkfeldstörungen können frühzeitig erkannt werden. Das innovative Airhockey Spielfeld, das von Messebesuchenden über zwei Roboterarme remote und just-in-time gesteuert werden konnte, zeigte die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit dieser KI-gestützten Optimierung der Netzkommunikation eindrücklich.

Das von der Bundesagentur für Sprunginnovationen – SPRIND geförderte Tochterunternehmen „Oliment – the future of cement“ entwickelt ein CO₂-neutrales Bindemittel für Betonanwendungen. Üblicherweise wird für die Zementherstellung Kalkstein eingesetzt, der bei der Verarbeitung CO2 freigibt. Stattdessen wird hier CO₂-neutraleres Olivin verwendet, das in der Natur in ausreichendem Maße vorkommt.

Im Themenbereich „Zukunftsenergien“ zeigte das „Wasserstoff Leitprojekt H2-Mare“ die wirtschaftlichen Perspektiven der Offshore-Erzeugung von grünem Wasserstoff auf. Elektrolyseure, die direkt und autark auf dem Wasser arbeiten, benötigen keine Netzanbindungen, und das zur Umwandlung erforderliche Wasser ist vorhanden und muss lediglich aufbereitet werden. So können die Kosten gegenüber der Erzeugung an Land erheblich reduziert werden. Durch das Windkraftanlagen- und Containermodell einer Meerwasserelektrolyse-Anlage wurden die Herausforderungen und Perspektiven der Offshore-H2-Erzeugung anschaulich für die Besuchenden dargestellt.

Neben der Herstellung von grünem Wasserstoff ist auch der Transport von flüssigem Wasserstoff ein bedeutsames Forschungsthema, da flüssiger Wasserstoff mit einer 700-fach höheren Energiedichte gegenüber gasförmigem Wasserstoff ideale Eigenschaften für den Transport, die Speicherung und die Nutzung hat. Das Projekt „Leitprojekt TransHyDE: HyLiq!“ präsentierte unter anderem sein interaktives Modell einer Flüssigwasserstoffpumpe (LH2) mit Füllstandmessung.

Auch die mögliche Zukunft der Energiegewinnung wurde am BMBF Messestand thematisiert: Die Fusionsenergie. Voraussichtlich wird die Verschmelzung (Fusion) von Wasserstoffatomen nach dem Vorbild der Sonne erst in etwa 50 Jahren verfügbar sein, jedoch ist das Interesse an der Nutzung groß, da erheblich mehr Energie freigesetzt wird als bei der aktuell zur Verfügung stehenden Kernspaltung. In Greifswald, am größten und modernsten Reaktor in Stellar-Bauweise, forscht dazu das Projekt „Wendelstein 7-X – Die nächste Reaktor-Generation für die Fusionsenergie von Morgen“. Das gezeigte anschauliche Fusionsexperiment begeisterte das Fachpublikum und Laien gleichermaßen.

Darüber hinaus präsentierte die Förderberatung des Bundes zu Forschung und Innovation ihr Angebot.

Die lebendigen Exponate und die Expertise der Forschenden haben das Interesse von außergewöhnlich vielen Besucherinnen und Besucher auf sich gezogen. So wurde die Begeisterung für Forschung geteilt und das Interesse an neuen Themen und Fragen geweckt.

Auch an den Ständen weiterer Institutionen präsentierten sich durch das BMBF geförderte Forschungsprojekte.

Bespielsweise zeigte die Fraunhofer Gesellschaft gleich neben dem Messeauftritt des BMBF Exponate mit technologischen Innovationen aus Produktion, Energie, künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Ein Highlight des Fraunhofer Stands, war das Exponat des BMBF-geförderten Forschungsprojekts „Modellbasierte Entscheidungsunterstützung zur proaktiven sowie lebenszyklusgerichteten Entwicklung von Fahrzeug-Komponenten (CYCLOMETRIC)“.

Mit den präsentierten innovativen Projekten und zukunftsweisenden Technologien unterstrich das BMBF auf der Hannover Messe 2025 seine zentrale Rolle bei der Förderung einer nachhaltigen und resilienten Forschungslandschaft. Es wurde deutlich, wie ein technologisch unabhängiger Wirtschaftsstandort Deutschland vorangebracht werden kann.